「どうしても書けぬ。あやまりに文芸春秋社へ行く」

「私は毎日、イヤイヤながら仕事をしているのである」

夏目漱石をはじめ、谷崎潤一郎、遠藤周作、村上春樹など、90人の書き手たちによる〆切にまつわるエッセイ・手紙・日記などを集めた──『〆切本』(左右社)を読了した。

新年早々、大きな安心感を得た読後感だった。〆切が迫ってきているのに書けない。時間ばっかりが過ぎていく苦悩。七転八倒しながら創作していくプロセス。そして、原稿が間に合わないときの言い訳がたまらない。ああ〜、すべて納得。グダグダ、書けぬ日々が過ぎていき、自堕落な生活を送っているのは、私だけじゃなかったのだ。もう、それを知っただけでも、大きな安心感に包まれていく──。

と、ここまで書いたのは、たしか昨年(2017年)の1月11日のことだった。何ということか。気がつけば、春夏秋冬、季節は一巡し、あれから約1年も経っているではないか……。

書こうと思っていたエッセイを1年経っても完成できずにいたなんて、なさけない。自身のホームページ用の文章だったからよかったものの、〆切のある雑誌原稿だったら、とっくに編集者さんからあきれられ、仕事の依頼もこなくなっていただろう。と、少し反省する。

しかし、ちょっと待てよ。よくよく考えてみたら、私は〆切日が決まらないと書く気が起こらない、つまりアイディアが降りてこないタイプなので、そもそも自身のホームページ用の原稿には〆切がないことが問題なのだ。と、いま改めて気づく。〆切がないのだから、書けるわけがなく、日々、忙しさに紛れてしまえば、書いていたことさえも忘れてしまうのは当然のことなのだ。と、開き直る。

それにしても、1年前、『〆切本』を読了した直後、私は何に感動して、何を書こうとしていたのだろうか。今となっては、少しも思い出すことができない。せっかく大きな安心感を得た読後感だったのに……。エッセイを書き切らなかったことに、ちょっぴり後悔する。

とはいえ、この1年を振り返ってみると、この本の影響はじつに大きかった。〆切なんて間に合わなくても大丈夫なんだという感覚が、魔物のように私の心の中にもわき上がってしまったのだ。それまでは、〆切ギリギリまであがきにあがいて、何とか原稿を書き上げてきたのだが……。ま、いいかなっと、肩の力が抜けたというか、図太くなったというか。実際、編集者さんの話を聞いていても、〆切に間に合わないライターがけっこういるらしく。ならば、私だって1回くらい(無断で)〆切に間に合わなくても大した問題ではないのでは? という魔のささやきが聞こえてくるようになったのである。

で、昨年のとある時期、仕事が重なりに重なってしまい、まいにち24時間起き続けていても、あるインタビュー記事が完成せず、〆切に間に合わなくなってしまったのである。

さすがに今の年齢で、完徹を2〜3日続けると、意識は朦朧とし、起きているのか、寝ているのか分からないような状態になっていく。それでも昔は、ラストふんばって、「ここからα波がでてくるから、いいのよ〜」なんて自分に言い聞かせ、原稿を書き続けたものだったが。今や、あっさりと観念。もう無理!と思った瞬間、気力は一気にダウンして、ムダな時間がダラダラと過ぎていくことに……。そして、〆切を約束していた日の夜中24時は、シラーっと過ぎていってしまったのである。

そして、1度(無断で)、〆切に間に合わなかった原稿が許されると、次からは、〆切の恐怖が半減し、あれやこれやと原稿が遅れる理由をつけては、ちょっとずつ〆切が延びていくようになってしまったのである。慣れとはじつに恐ろしい。

いやいや、これはマズイでしょ。やはり私は有名作家でも、売れっ子作家でもなく、ただのしがないライターなのだから。まじめに誠実に〆切を守ることを取り柄にしなくては、それこそ何かトラブルがあれば、すぐに編集者さんからの信頼を失ってしまうだろう。と、新年のはじめに猛省しつつ、2018年は、きちんと〆切に間に合うよう、日々ゆったり余裕をもって生活することを誓うのである。

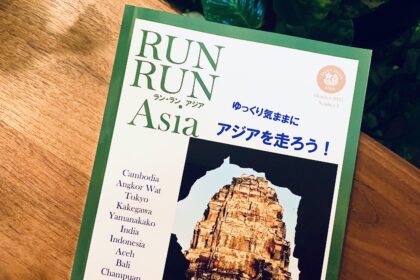

そして、今年こそ、ここ数年取材を重ねてきたインドネシアやカンボジアに関するノンフィクションの本を完成させて、世に出そうと、意を決するのだった。まずは、自身の中で〆切日を設けて、日々、精進するのみ。

何はともあれ、2018年が、喜びあふれる年になりますように。〆切に追われる生活をするのではなく、〆切を楽しみながら、新しい何かを、希望や人間のすばらしさ、命の尊さを伝えていければと願うのであった。